鉄は私たちには欠かせないミネラルの一つです。

誰でもご存知、ヘモグロビンの構成成分ですね。

ヘモグロビンについてお話していきましょう。

まずはヘモグロビンは赤血球の中にあります。

赤血球は直径7~8μmの円盤状で、核がない。

1マイクロリットル中に450万個、私たちの身体には血液4リットルあるので、4,000,000マイクロリットルになるので、18兆個もあるのです。

人体の細胞数は60兆個といわれているので1/3は赤血球というわけです。

こんなに多いのにはどんな理由があるのでしょうか?

赤血球の仕事は酸素と二酸化炭素の運搬です。

このガス交換が私たちの生命にとても重要だということなのでしょう。

さて、赤血球の寿命は120日で、毎日2000億個が作られます。

数を見るとびっくりしますね。

では実際にどのように作られているのか見ていきましょう。

いわゆる血液は末梢血液といい、その血液中に流れている赤血球や白血球、血小板は骨髄で成長し、一人前になったら出てきます。

図を見てもわかるように、骨髄中は核を持ち、細胞分裂もできます。

ヘモグロビン合成も網赤血球まではできるので、それまでにヘモグロビンを作っておかなくてはならないということです。

これから話になる『鉄分』は末梢血液にあれば良いのではなく、あくまで骨髄中になくてはならない物質というわけですね。

皆さんが傷から出てくる血をなめて、鉄の味がするのは唾液で赤血球が壊れて、中のヘモグロビンのヘムの味です。

血液中に鉄が流れているわけではありません。

さて前置きはこのあたりにしてヘモグロビンの話を勧めましょう。

赤血球が壊れてヘモグロビンが赤血球外に放出されることを”溶血”といいます。

赤芽球から赤血球になって壊れるまでに120日かかります。

赤血球が古くなると、代謝酵素の減少によりATPが少なくなり、壊れやすくなります。

主に脾臓で選別され、血管外でマクロファージにてこわされます。

赤血球の2/3は水分、1/3はヘモグロビン、わずかに酵素やATP、ブドウ糖、タンパク質、脂質が存在しています。

赤血球は核もなければ、ミトコンドリアもありません。

よって酵素による嫌気的解糖系によってATPを作り上げる効率の悪い仕組みによって活動しています。

1分子のブドウ糖から2つのATPしか作れない仕組みですが、18兆個の赤血球なわけですので恐ろしいほどのブドウ糖が必要になります。

単純に18兆個のブドウ糖分子がないと赤血球は稼働できないことになります。

体の1/3の細胞を赤血球が占めていることを考えると、血液100dl当たり、100㎎を身体が維持する理由がわかります。

何度も出てきますが、人体にはホメオスタシスがあり、糖新生系を使って血糖値を維持しています。

ブドウ糖は必要だということになりますが、脂肪やタンパク質を原料に作っているので食事から摂る必要があるかどうか・・・。

さてヘモグロビンの話に戻ります。

ヘモグロビンは4分子のヘムと1分子のグロビンから作られる色素タンパクで、ヘムとグロビンは赤芽球内で別々に合成され、結合してヘモグロビンになります。

ヘモグロビンには種類がありますが、ヘモグロビンの鉄含有量は0.347%、1gの酸素結合能は標準状態(1気圧、0℃)のとき1.39mlです。

ヘムはプロトポルフィリンⅨの中央に二価のの鉄原子(Fe2+)が1個結合したもので、この鉄原子が1分子の酸素を可逆的に着脱します。

ヘムは赤芽球の細胞質で合成されます。

ミトコンドリアでグリシンとサクシニルCoAが重合してδ-アミノレブリン酸(ALA)が合成されます。

この反応のとき、ビタミンB6が補酵素として働きます。

ALAは細胞質内でALA脱水酵素などの作用を受けて化学的に変化し、コプロポルフィリノゲンⅢとなります。

再びミトコンドリア内に移動し、コプロポルフィリノゲンとなり、酸化酵素によってプロトポルフィリンに変化し、これに鉄イオンが結合してヘムになります。

グロビンはリボソームでポリペプチド鎖として合成され、ミトコンドリアで作ったヘムとともにヘモグロビンが作られます。

赤血球の寿命は120日で、毎日2000億が作られていますが、寿命を迎えた赤血球はどうなっているのでしょうか?

古くなった赤血球は脾臓と肝臓のマクロファージによって貪食、消化され、ヘモグロビンはヘムとグロビンに分けられます。

ヘムはヘム酸化酵素によってビリベルジンと鉄に分解されます。

グロビンはアミノ酸に分解され、体内で再利用されます。

鉄はヘモグロビン合成に利用されるか、貯蔵鉄になります。

ビリベルジンはビリベルジン還元酵素によってビリルビンとなります。

このビリルビンは脂溶性で水には溶けず、遊離型(間接ビリルビン)としてアルブミンと結合して血中を循環し、肝臓に運ばれます。

遊離型(間接)ビリルビンは血液を介して肝細胞に入り、リボソームにあるグルクロニル転移酵素によってグルクロン酸抱合を受け、抱合型(直接)ビリルビンになります。

抱合型(直接)ビリルビンは水溶性で、肝細胞から胆汁中に排出され、腸内細菌の還元酵素によってステルコビリノゲン、ウロビリノゲンに還元され、さらに酸化されるとウロビリンとなります。

こうしてできるウロビリンは大便中に排出され、一部は腸で再吸収され、門脈に入り、肝臓で再びビリルビンとなって胆汁中に排泄されます。

これを腸肝循環といいます。

ウロビリノゲンの一部は肝臓を通過し、腎臓から尿中に排出されます。

最後に説明するのはヘム鉄についてです。

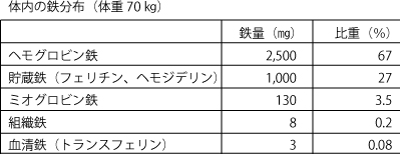

私たちの身体には3~4gの鉄があり、ヘモグロビン、貯蔵鉄、ミオグロビン、組織鉄、血清鉄に分類されます。

ヘモグロビンが圧倒的に多く、2.5gに使用されます。

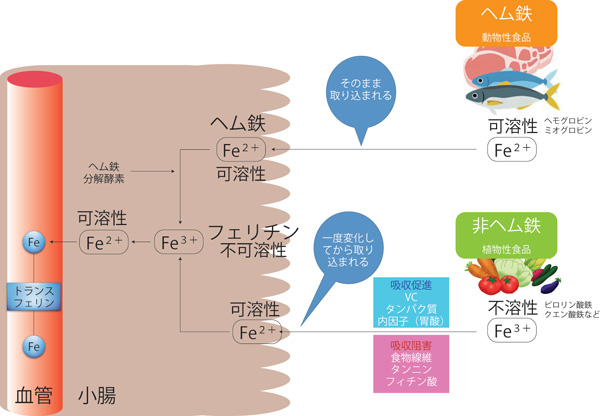

ヘモグロビンのヘム鉄を含む、鉄分には2種類あって、非ヘム鉄とヘム鉄があります。

私たちに必要なのは『ヘム鉄』です。

なぜヘム鉄かと言うと吸収率や使用目的を考えると簡単です。

ただ私たちの体の中に鉄があればよいのではなく、ヘモグロビンになること、つまり血肉にならなければ意味がないわけです。

そこで吸収ルートを知っておきましょう。

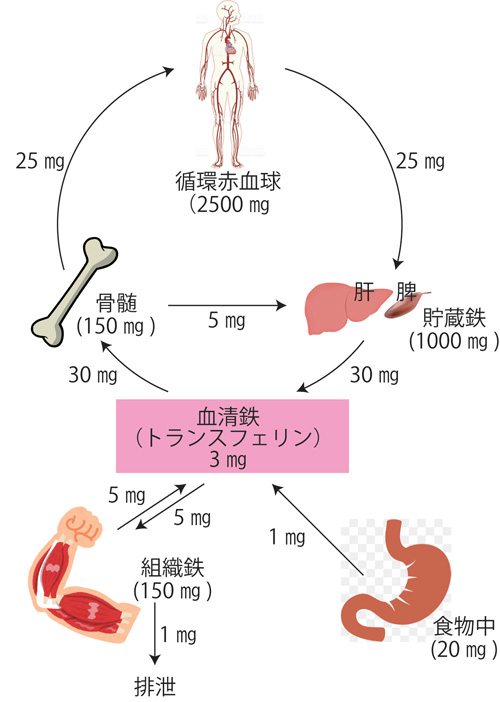

鉄は、消化管や皮膚の上皮細胞の脱落によって便や汗で毎日1㎎が失われ、一方では食物中に含まれる20㎎の鉄のうち約1㎎を小腸上部、特に十二指腸粘膜でFe2+の形で毎日吸収しています。

動物性はFe2+、植物性はFe3+として存在し、植物性のFe3+は胃でFe2+に還元され吸収されます。

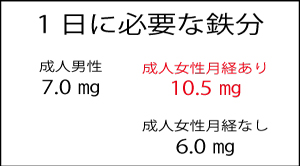

月経のある女性は1日平均2㎎、妊娠中は約3.5㎎の喪失があり、食事で食べまくる必要があります。

小腸粘膜細胞で吸収された鉄は上皮内でFe3+に酸化され、、血漿中のトランスフェリンと結合し、複合体となって血中を循環して骨髄に運ばれ、赤芽球内でヘム合成、ヘモグロビン合成が行われます。

普通の人で1日にヘモグロビン合成に利用される鉄(約30㎎)はほとんど貯蔵鉄から供給されます。

よって貯蔵鉄であるフェリチン値などが低値である場合、ヘモグロビンを供給できないということになります。

結果、貧血へと向かい、送り届けなくてはならない場所へ送れないという危機的な事態へと向かうのです。

鉄に関しての他の情報はビタミンCを見てください。

こちら

続いて、鉄をどのくらい食べればよいか?、食べ過ぎは?、何に多く含まれるか?を見ていきましょう!!!

鉄が必要なのは性別、年齢関係なく、生きているなら必要です。

ただし必要量は年齢や性別、体重など体質で変わってきます。

たとえば月経血の量が多い人と少ない人では喪失している鉄量が違います。

体重が40㎏と100㎏でも違いますね。

個体差があるので一概に男性は●●g、女性は●●gとは言えません。

本やネットに書かれている推奨量はあくまで平均的に書かれた数字ですので鵜呑みにしてはいけません。

よって自分にはどのくらい必要か計算が必要です。

たとえば月経がある場合、1回の経血量は20~140mlととても幅があります。

ほとんどの人が自分の生理の血なんて測ったことがないと思いますが、子宮筋腫などがある場合はもっと多く、200ml以上も出ているかもしれません。

200mlというと女性が献血する時に勧められる量ですね。

献血は女性で200mlした場合、4週間、400mlの場合、16週間空けなくてはいけません。

ということで女性の場合、血液を喪失する機会が多いので毎日の鉄分補給がいかに重要かわかるでしょう。

月経がある場合は摂り過ぎを心配する必要はないように思えます。

一般的に上限は男性40㎎、女性30㎎といわれています。

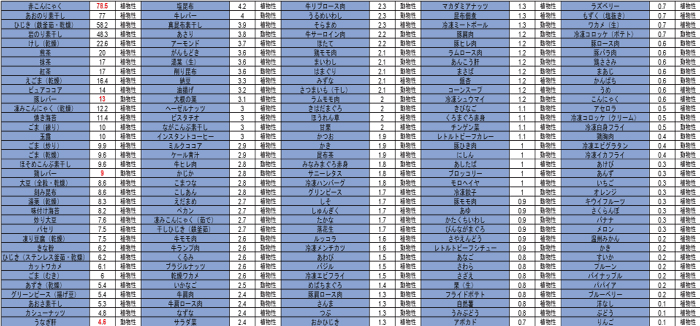

100g当たり鉄が最も含まれているリストを上げておきます。

植物性(Fe3+)か動物性(Fe2+)の区別もあります。

繰り返しになりますが、動物性のほうが吸収率も利用率も高いです。

ちなみに赤こんにゃくが最も鉄分が多く、100g当たり78.5㎎含まれているので50gの赤こんにゃくで十分ということです。

動物性で最も多いのは豚レバーで100g中に13㎎含まれているので、230gの豚レバーを食べなくてはいけません。

230gというと拳ぐらいの大きさです。

焼き鳥で食べる鶏レバーは100g中に9g含まれているので、333gの鶏レバーを食べなくてはなりません。

だいたい一串30gぐらいだとすると11本です。

煮干しだと、10尾(20g)で3.6mgの鉄分を摂取できるので、毎日100尾食べないと過剰にはなりません。

正直、毎日摂りきれる量ではありません。

サプリだと過剰も起こりうるかもしれませんが、貯蔵鉄が少ない場合もあるので問題ないのでは?

我が家では36㎎のヘム鉄を飲ませていました。

妊活中、妊娠中、授乳中とずーっと飲ませています。

さて鉄に関係する話をたくさんしてきましたが、結局何が言いたいかといわれると以下の計算の結果を知ってほしいと思います。

ヘモグロビンは1デシリットル中に15g存在していますので、血液量を4リットル(体重52㎏)とすると、15g×40倍=600gのヘモグロビンが存在することになります。

体内のヘモグロビンは834ml(600g×1.39ml)の酸素と結合できるという計算になります。

一呼吸(1回換気量)は体重1㎏当たり10ml、体重52㎏だと520mlなので、15gのヘモグロビン量であれば十分な酸素を供給できます。

万が一、ヘモグロビン濃度が8g/dlとなった場合、酸素の運搬は難しくなります。

8g×40倍=240g、240g×1.39ml=333.6mlの酸素結合能ということになるので、体重52㎏の人では酸素が足りません。

9g×40倍=360g、360g×1.39=500.4ml

10g×40倍=400g、400g×1.39=556ml

11g×40倍=440g、440g×1.39=611.6ml

12g×40倍=480g、480g×1.39=667.2ml

13g×40倍=520g、520g×1.39=722.8ml

14g×40倍=560g、560g×1.39=778.4ml

ざっと計算をしてみると、10g/dlのヘモグロビン濃度がないと体重52㎏の人は酸素が運搬できないということがわかります。

貧血を持っている人は体内で大変な酸素不足が起こっていますね。

酸素が運べないのでは細胞の活動に影響を与えます。

何せ、好気的な代謝は行えない可能性があるからです。

これではすべての機能がストップする恐れがあります。

なぜ細胞の1/3が赤血球なのか?

それを考えると呼吸がどんなに重要かがわかります。

月経のある日本人女性99%が貧血を持つといわれています。

えっ!血液検査で引っかかったことがないという人もいるかもしれませんが、今までの話を理解すれば女性は貧血だと気が付くと思います。

骨髄や肝臓、筋肉など全身の鉄を回して私たちは活動していますが、男性と違い、体外に排出してしまうため、外部から摂取する必要があります。

可能な限り、日々の生活で鉄を取りたいものです。

貧血なんてそんな大層なものじゃないと軽んじていませんか?

より良い卵子や精子を作りたい、子宮内膜を厚くしたい、妊娠を維持したい、元気な赤ちゃん生みたいと思うのは当たり前です。

ではどうするか?

必要不可欠な栄養である酸素を送り、その他の栄養を送りたいのです。

そのための血液ですから。

『血液中の栄養が満ち溢れ、そして注がれる』

これこそが妊活に欠かせないキーワードであり、私たちも針を使い、導けたらと考えています。

血液の質と血流改善を目指し、突っ走りましょう!!!

ただし、妊活中は温めての血流改善はダメですよ!!!

何かございましたらご質問ください。

銀のすず